CrystalMark2004をダウンロードして、Lhasa等の解凍ソフトを使用してCrystalMarkを展開して下さい。

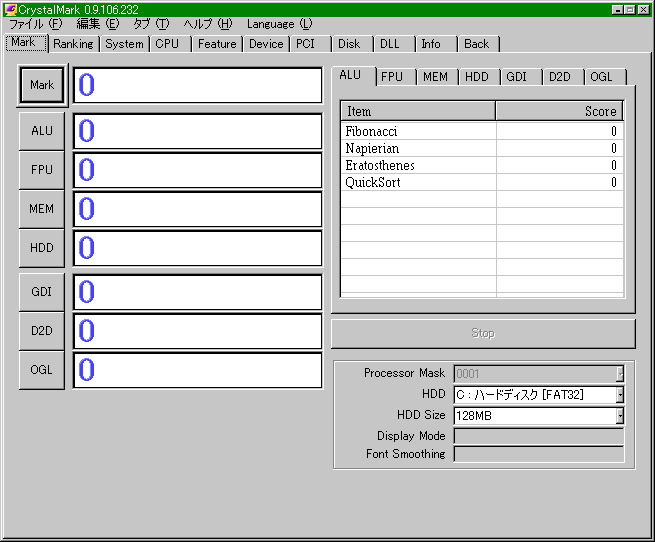

太い黒枠に囲まれているMarkボタンをクリックするとベンチマークをします。

ベンチマークが終了するまでには結構時間がかかりますので、時間に余裕がある時や別の事をした方がいいかもしれません。

OGLの数値はガディウスでは関係無いので特に気にする必要はありません。

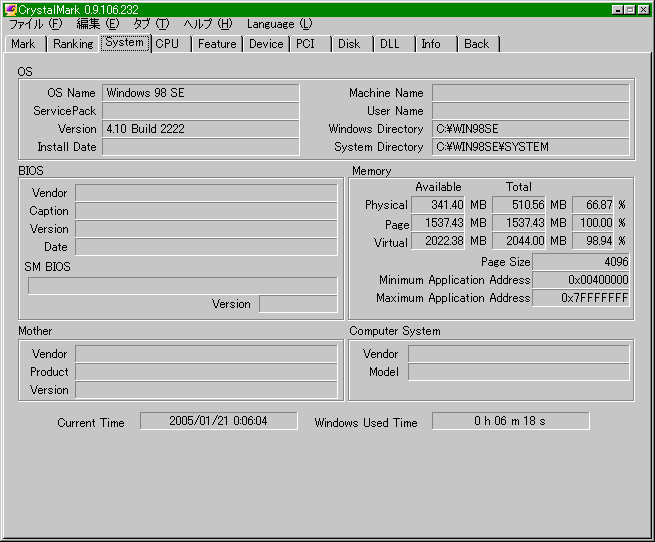

9x系でWMIをインストールしてないと画像のような情報が正常に得られません。ガディウスをやる上では特に問題は無いので必ずしもインストールする必要はありません。

- OSグループ

-

OS Name:使用しているOS名(画像のOSですとWindow98SE)

ServicePack:WindowsNT2000やWindowsXP等のNT系で修正プログラムのサービスパックが適用されていると表示されます。

Version:OSのバージョン番号です。

Install Date:インストールした年月日が表示されますが、NT系のみ表示されるようです。

Machine Name:ネットワークのPCに付けた名前が表示されます(変更可能)。

User Name:インストール時につけた名前が表示されます(変更可能)。

Windows Directory:Windowsをインストールしたドライブとフォルダ名が出ます。

System Directory:Windowsのシステムプログラムがあるドライブとフォルダが出ます。

- BIOSグループ

-

Vendor:BIOSのメーカー名

Caption:BIOSのメーカー名や名前。

Version:BIOSのバージョン番号です。

Date:BIOSの最終作製日付

SM BIOS:BIOSの情報(?)

- Memoryグループ

-

Physical:使用容量、搭載容量、使用率の順で物理メモリの情報が表示されています。

Page:使用容量、搭載容量、使用率の順で物理メモリとページファイル(スワップファイル)を合計した情報が表示されています。

Virtual:使用容量、搭載容量、使用率の順で仮想メモリ空間の情報が表示されています(約2Gバイト)。

- Motherグループ(メーカー製では表示されない事もあります)

-

Vendor:マザーボードのメーカー名

Product:マザーボードの名前。

Version:マザーボードのバージョン番号です。

- ComputerSystemグループ(主にメーカー製PC)

-

Vendor:メーカー名(自作系ですとSystemManufacturer)

Model:モデルの名前。

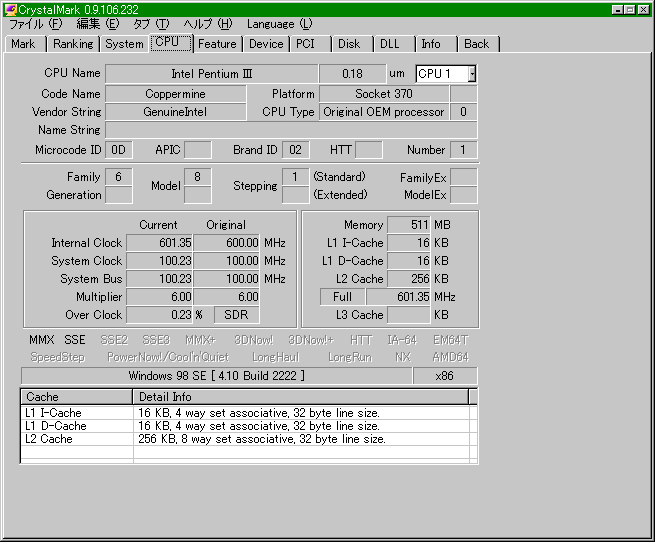

上から順に

CPU Name:CPU名です。隣は製造されているプロセスルールで、画像ですと0.18umのプロセスルールで製造されている事が判ります。その隣はCPU番号で複数のCPUを搭載している場合に選択が可能になります。

Code Name:CPUの開発コードです。隣はCPUのプラットフォームを示してます。

Vendor String:メーカー名です。隣はCPU Typeですが、殆どの場合Original OEM processorになってるはずです。

Name String:CPUの名前やクロック数等が表示されます。

Microcode ID~ModelExはCPUに関するバージョンや機能が表示されてます

Internal Clock:動作している速度、仕様上の速度の順

System Clock:動作している速度、仕様上の速度の順

System Bus:動作している速度、仕様上の速度の順です。ここはFSBとも表記する場合があります。

Multiplier:動作している速度、仕様上の速度の順。システムクロックからの倍率(SystemClock×Multiplier=InternalClock)

Over Clock:動作している速度と仕様上の速度の動作速度の差の割合が出ます。

Data Rate:Over Clockの隣にある部分で、1クロック辺りのデータ転送量。SDR=1、DDR=2、QDR=4です。画像は1クロック辺り1バイトと判ります

Memory:物理メモリの容量

L1 I-Cache:1次キャッシュの命令キャッシュの容量

L1 D-Cache:1次キャッシュのデータキャッシュの容量

L1 U-Cache:1次キャッシュの命令とデータキャッシュの容量(古いCPUは混在で使用してます)

L1 T-Cache:1次キャッシュの容量(Pentiium 4 等 NetBurst 系 CPU)

L2 Cache:2次キャッシュの容量その下は2次キャッシュの速度です

L3 I-Cache:3次キャッシュの容量

MMX~AMD64は対応している機能。浮動小数点機能等がここで対応されているかが判ります

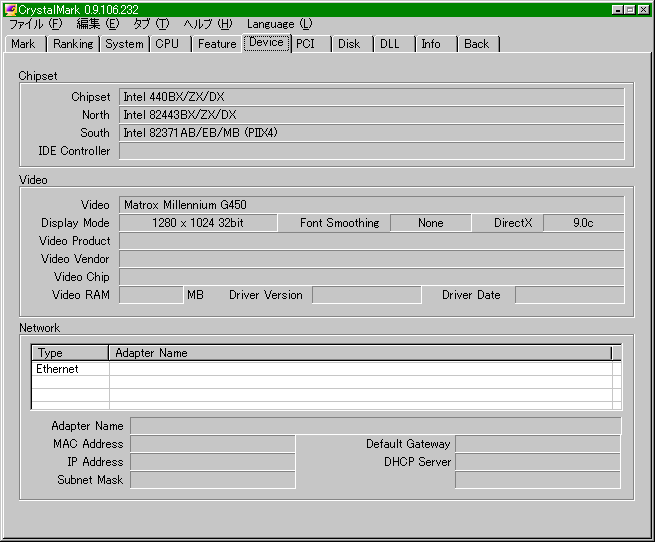

North:北側に配置されるチップの名前。主にCPUやPCI等の情報流通を制御する(他に制御する場合もあります)。

South:南側に配置されるチップの名前。主にPCIやISA等の情報流通を制御する(他に制御する場合もあります)。

IDE Controller:ATA制御チップ名。

Display Mode:現在の解像度や発色数、リフレッシュレート。

Font Smoothing:フォントの設定。

DirectX:ダイレクトXのバージョン

Video Product:ビデオアダプアのメーカー

Video Chip:ビデオアダプタに使用されているグラフィックチップ

Video RAM:搭載されているビデオメモリ

Driver Version:ドライバーのバージョン。隣はドライバーの日付

MAC Address:各LANアダプタ毎に振られている固有の番号。

IP Address:LANに割当てられたローカルのアドレス(ローカル内で固有のアドレス)。

Default Gateway:ゲートウェイのアドレス。

DHCP Server:DHCPサーバーのアドレス。

Subnet Mask:サブネットマスクの値。

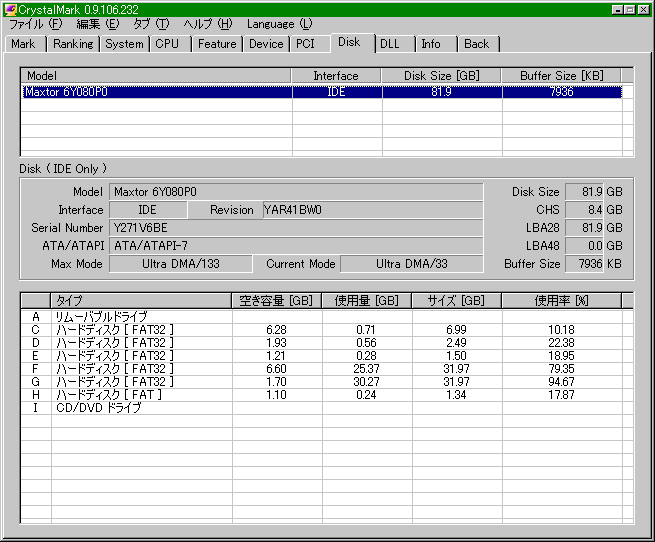

モデル名、インターフェイスの種類、ディスクの容量、キャッシュサイズの順で並んでいて、選択するとDisk(IDE Only)に情報が出ます。

Disk Size:ディスクの容量。

Interface:インターフェイスの種類(IDE、SCSI、FC等)。

Rivision:リビジョン(IDE)

Serial Number:シリアルナンバー(IDE)

ATA/ATAPI:標準規格名(IDE)

Max Mode:動作する最高速度のモード(IDE)

Current Mode:設定されている動作モード。殆どが上位互換の為に、遅いモードも対応してます。(IDE)

Buffer Size:キャッシュサイズ

CHS:CylinderHeadSectorで定義されるサイズ:最大8.4G(IDE)

LBA28:28bitで定義されるサイズ:最大137.4G(IDE)

LBA48:48bitで定義されるサイズ:最大144P(IDE)

各ドライブの情報が出ます。